Le Mouvement des Plaques Tectoniques

Les Inconvénients

Les plaques tectoniques provoquent des phénomènes géologiques, entraînant des risques pour la population mondiale. Ces risques sont dus à la présence d'une population humaine dans un lieu, où il peut se produire une catastrophe naturelle. Dans le cadre du TPE nous parlerons seulement des séismes, des tsunamis et des volcans. On a conscience que cela peut se produire mais on ne sait pas où (sauf pour les éruptions) et quand!

1. Le séisme

A. Pourquoi la terre tremble-t-elle?

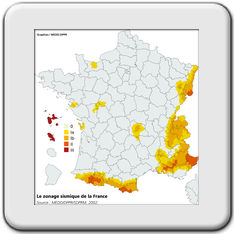

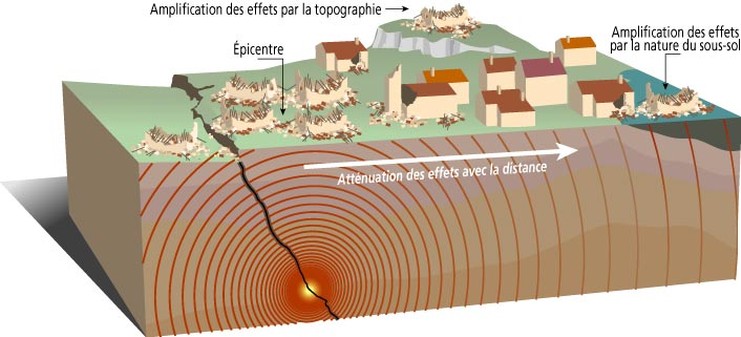

L'activité des plaques tectoniques joue donc un rôle essentiel dans l'apparition de séismes. Les plaques tectoniques sont plus ou moins mouvantes, lorsque deux plaques rentrent en collision, un séisme peut se déclencher. Cependant, le séisme résulte le plus souvent du fait que deux plaques en contact, se déplace chacune de façons opposés entraînant des contraintes entre celles-ci et qu'un jour l'énergie emmagasinée se libère. Les séismes, ou tremblements de terre, sont donc consécutifs au relâchement brutal des tensions accumulées dans la croûte terrestre ou dans le manteau supérieur. Ces tensions, provoquées par les déplacements et par les frictions des plaques tectoniques, sont transmises aux masses rocheuses, ne résistant pas à la pression, libèrent l'énergie en se cassant. La plupart des tremblements de terre se produisent aux limites des plaques qui divisent la surface du globe, telles que les dorsales océaniques, les failles transformantes ou les zones de subduction. Dans ces zones actives les plaques de lithosphère entrent en contact les unes avec les autres, et la roche accumule des tensions mécaniques et morphologiques consécutives.

Les populations humaines qui habitent à proximité ou à la limite de deux plaques sont donc plus exposées aux risques de catastrophes naturelles. Le séisme du Nord de la Turquie en Août et Novembre 1999 en est un exemple. La faille nord anatolienne se déplaça de 3m vers l'ouest et céda sur 180 km. Il fit 18 000 victimes et 160 000 sans abris. Cependant, les séismes peuvent aussi se déclencher à l'intérieur d'une plaque lithosphérique. Tel fut le cas pour la population de Lisbonne, en 1755 qui connut l'un des plus violents tremblements de terre d'Europe. Où qu'elles soient les populations humaines ne sont donc pas écartées de tout risque sismique.

L'énergie libérée par les plaques se propage sous la forme d'ondes sismiques. Il existe différents types d'ondes sismiques :

- les ondes primaires qui se caractérisent par une dilatation et une compression du milieu (onde de volume)

Cliquer ici pour en voir les effets.

- les ondes secondaires (onde de volume)

Cliquer ici pour en voir les effets.

- les ondes de Love (onde de surface)

Cliquer ici pour en voir les effets.

- les ondes de Rayleigh (onde de surface)

Cliquer ici pour en voir les effets.

Les ondes de volumes (onde P et S) voyagent à travers les couches internes de la Terre. Les ondes de volume des séismes les plus puissants peuvent être mesurées par les sismographes de l'autre coté de la Terre! Tandis que les ondes de surface (ondes de Love et de Rayleigh) parcourent les couches superficielles de la croûte terrestre. Les plus destructrices restent cependant les ondes de Love et de Rayleigh. La sismographie permet d'en avoir un meilleur aperçu. Le sismographe est un instrument qui enregistre les ondes de vibration produites par les séismes. Un type de sismographe mesure les secousses dans le plan horizontal, et un autre dans le plan vertical. La sismographie permet donc de savoir si un séisme de forte magnitude s'est produit et d'en mesurer les ondes seulement si l'endroit où l'on se situe n'est pas une zone d'ombre du séisme. La zone d'ombre se situe là où les ondes n'atteignent pas la surface de la croûte terrestre. Cela est dû à des phénomènes de réfractions et de réflexions des ondes.

L'importance d'un séisme s'exprime par sa magnitude, dont l'échelle porte le nom du sismologue américain, Charles Richter, qui l'a mise au point dans les années trente. L'échelle de Richter conçue selon un mode logarithmique : chaque unité de l'échelle représente une amplitude 10 fois supérieure à celle de l'unité précédente. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter génère des ondes d'amplitudes dix fois plus grande que celles d'un séisme de magnitude 6. La magnitude peut-être mesurée à partir de l'amplitude des ondes de volume ou des ondes de surface. Une autre échelle connue effectue cette fois ci le bilan des dégâts sous la forme d'une échelle allant de I à XII., l'échelle de Mercalli.

B. Les conséquences sur la population

Les conséquences directes du séisme sur les populations sont les pertes humaines et la destruction des bâtiments. La perte humaine est souvent très importante lorsqu'un séisme se produit en pleine ville. La magnitude sismique est une mesure scientifique relativement précise. Mais elle ne suffit pas pour prévoir vraiment les bouleversements et les dégâts matériels et humains qu'ils engendrent. Les effets destructeurs d'un séisme sont liés à la nature du sol en surface. Ainsi, les vibrations du sol sont plus amplifiées par les plaines alluvionnaires que par les socles rocheux. Les effets d'un séisme dépendent de la densité de la population dans la zone sinistrée, comme dit plus haut un séisme fera plus de dégâts dans une ville que dans un lieu déserté. La qualité de l'architecture urbaine et de la présence d'ouvrages à hauts risques tels que les ponts, les barrages ou les sites industriels sensibles font aussi parti des facteurs rentrant en jeu dans les effets du séisme. Les effets d'un séisme sur une ville sont très néfastes d'un point de vue social et économique. L'activité humaine de la ville est réduit à néant, plus d'habitats où se loger, plus d'écoles, plus de centres hospitaliers, les industries sont pour la plupart détruites ce qui entraîne des pertes d'emplois. Les activités économiques de la ville cessent de fonctionner, il faut tout refaire et repartir de 0. Le séisme de l'Aquila en Italie, le 6 avril 2009 en est l'un des meilleurs exemples en Europe.

Le séisme peut aussi entraîner de nombreuses conséquences indirectes désastreuses pour les populations :

- Des barrages peuvent se fissurer en plusieurs endroits ou risque de céder et de provoquer des inondations. Après le menace de la terre, celle de l'eau !

- Des épidémies qu'on pourrait éviter en désinfectant sans relâche. Compte tenu des corps en décomposition sous les gravats, du manque d'eau potable, de la promiscuité et le manque de sanitaire dans les camps de réfugies, c'est le seul moyen d'éviter une grave épidémie.

- Le déplacement des populations : des milliers de réfugiés partent pour des contrées plus sûres à l'abri d'une tente, dans des camps. Il faut les nourrir, leur apporter de l'eau potable, leur donner accès à des toilettes mais aussi les soigner et les réconforter. D'où une logistique importante organisée pour les organismes humanitaires. Ils en ont pour des mois de vie en camp ou plus, le temps que leur logis ne soit reconstruit s'il l'est un jour.

Cliquer ici pour voir les cartes de la répartition de la population humaine et des zones à risque sismique.

C. Prévision et prévention

Peu de signe laisse présager un séisme. La prévision sismologique est donc un défi majeur pour les géologues, elle reste tributaire de mythes et de fables selon lesquelles, les oiseaux, les serpents, les poissons pourraient avoir l'intuition des catastrophes à venir. Ainsi seuls quelques tremblements de terre ont été correctement prévus. Il n'existe pas actuellement de méthode générale et fiable de prévision. Les scientifiques en sont réduits pour l'instant à établir de bonnes cartes des zones de fractures et à déterminer celles qui sont davantage susceptibles de rompre. Ils peuvent néanmoins tenter des prédictions. Par exemple : sur un certain nombre d'année, il existe une certaine probabilité qu'un séisme d'une certaine magnitude survienne à un endroit donné, ils font tout pour résoudre les mystères des tremblements de terre. Ils cassent des cailloux dans leur laboratoire, étudient comment la roche se comporte sous pression, ils creusent des tranchées en travers des failles, à la recherche de traces de leurs activités. Ils ont bardé les zones de fracture de multiples capteurs comme si la terre était un patient en soins intensifs. Depuis le séisme turc en 1999, la faille nord anatolienne est sous haute surveillance. Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) scrute les fonds sous marins en mer de Marmara, mer située entre la mer Méditerranée et la mer Noire bordant à l'ouest par le continent européen et à l'est le continent asiatique au large de la mégalopole d'Istanbul (16 millions d'habitants). Cette organisme envoie des robots sous marins pour étudier cette faille qui à cette endroit se divise en plusieurs plaques.

Cependant, l'impact des séismes sur les populations est considérablement réduit là où existe un plan de protection civile efficace, qui doit, notamment, prévoir l'évacuation de la zone menacée. Les populations doivent être éduquées à se protéger et à réagir rapidement. Dans certains pays les écoliers apprennent à se protéger de la chute d'objets, les écoles organisent des exercices de ce genre chaque année.

La prévention passe aussi par la mise au point et par le respect des règles de construction qui permettent aux édifices de mieux résister aux séismes. Des mesures de préventions et de réglementions sismiques ont été mis en place en France et en Europe pour minimiser les dégâts pouvant affecter la population si une catastrophe se produisait. L'Eurocode 8 s'insère dans l'ensemble du projet des eurocodes structuraux lancé par la Commission européenne pour permettre l'harmonisation des règles techniques de construction au sein de l'Union européenne. La norme française la plus récente concernant les bâtiments en zone sismique est connue sous le nom de PS 92. Dans le cadre européen, la norme relative à la construction en zone sismique est l'Eurocode 8. Elle comprend six parties. Les parties 1 et 5 sont nécessaires pour la conception des bâtiments ; elles couvrent le même champ que les PS 92. Dans cet article, les principes exposés concernent l'ensemble des structures couvertes par l'Eurocode 8. Néanmoins, la conception des bâtiments, objet de la partie 1, est plus particulièrement détaillée. Les solutions préventives sont nombreuses : Il existe plusieurs méthodes pour réduire les dommages d'un édifice. Le béton armé démontre encore son efficacité pour renforcer le noyau de l'édifice autour des cages d'ascenseur ou d'escalier. Les concepteurs utilisent des technologies amortissant le choc par dissipation énergétique lorsqu'ils affrontent des sols argileux ou dessinent des structures complexes. La friction ou les déformations plastiques absorbent les vibrations sismiques.

2. Le tsunami

A. Définition

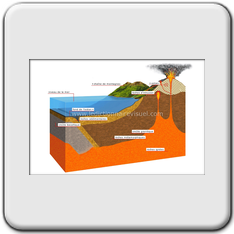

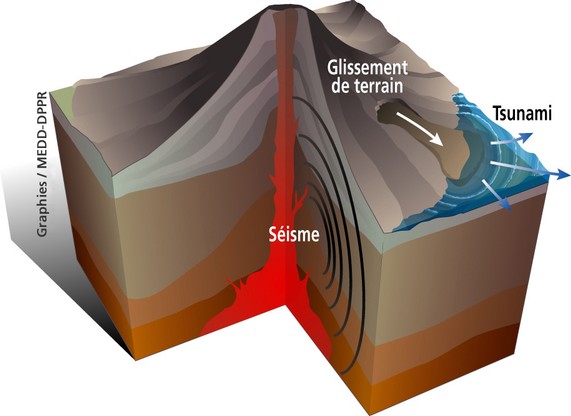

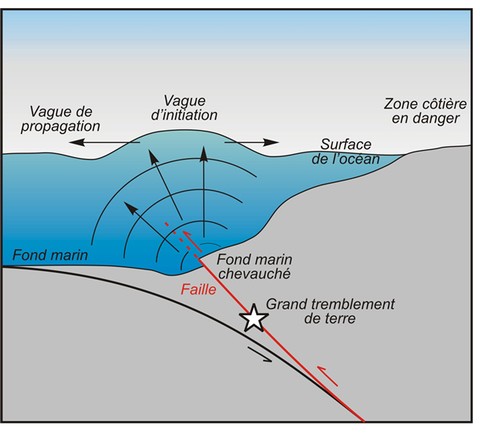

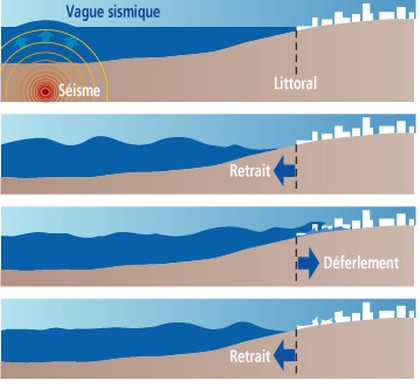

Le terme "tsunami" signifie en japonais "vague déferlante dans un port" et est souvent assimilé à un raz-de-marée, terme qui est trompeur car les marées n'ont en fait rien à voir dans le phénomène. Un tsunami est une série d'énormes vagues formant de véritables murs d'eau atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur en temps normal voir plus dans certains cas. Ils sont donc responsables de terribles destructions sur les côtes et de nombreuses pertes de vies humaines. Cependant, ils ont longtemps été inconnus des scientifiques car ils ne parvenaient pas à expliquer le phénomène. Les séismes sont les causes les plus fréquentes de tsunamis. La plupart des séismes entraînant des tsunamis se produisent sur le pourtour du pacifique dans les zones de subduction, où une plaque océanique glisse sous une autre plaque généralement continentale. Au niveau de ces zones, quand un séisme se produit, il en résulte une déformation du fond de l'océan qui entraîne avec elle une importante masse d'eau, ce qui créée une onde qui se propage jusqu'aux côtes. Mais on ne peut pas relier tout le temps la magnitude du séisme à l'importance du tsunami.

Les tsunamis peuvent aussi être générer par des glissements de terrains. Premièrement, on peut distinguer les glissements de terrain aériens qui provoquent des tsunamis dangereux localement si le volume du terrain effondré est important (plusieurs milliers de mètres cubes), ce qui est le cas lors des éruptions volcaniques ou lors des effondrements de cônes volcaniques qui déclenchent des tsunamis très importants comme celui du Krakatoa en Indonésie qui fit plus de 3000 victimes. On les appels des Méga-Tsunamis.

(Conseil: regarder le reportage en bas de page)

Deuxièmement on peut distinguer les effondrements sous-marins qui sont beaucoup plus importants que les effondrements aériens (plusieurs milliers de kilomètres cube) et ont lieu la plupart du temps le long des parois des canyons sous-marins, dont les flancs s'écroulent de temps en temps. De plus ils sont souvent provoqués par des séismes : c'est ce qui a entraîné le mini tsunami qui affecta l'aéroport de Nice en octobre 1979.

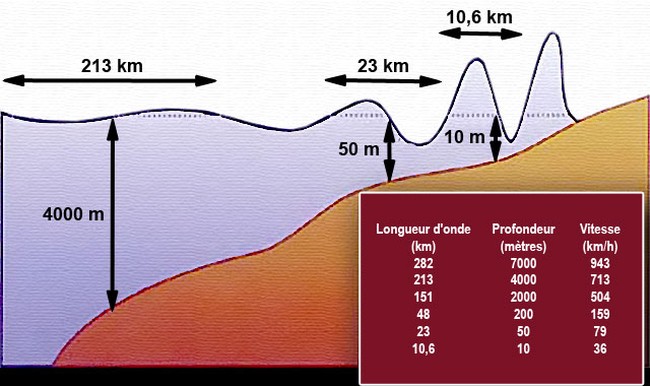

Diverses causes ont encore produit des tsunamis comme les essais nucléaires à l'atoll de Bikini dans les îles de Marshall entre 1940 et 1950 ou encore la chute des météorites. Le tsunami est essentiellement, un puissant mouvement d'ondulation dans l'eau qui se propage parfois à 1000 km/h. Plus la profondeur de l'océan est importante plus les vagues du tsunami sont rapides et plus les fonds marins remontent plus les vagues sont freinées. Lorsque les fonds marins remontent, les vagues sont freinées et ralentissent ; elles n'atteignent plus que la dizaine de km/h. Mais leur énergie est conservée, ce ralentissement est compensé par une augmentation de la hauteur. Les vagues du tsunami, arrivées sur les côtes sont donc ravageuses. Le tsunami ne se limite pas seulement à une vague ; plusieurs se succèdent avec un temps relativement long entre elles. Ce fut le cas du tsunami exceptionnel qui toucha les côtes Indonésiennes, Thaïlandaises et Sri Lankaises en 2004 dont la magnitude du séisme le déclenchant était de 9.3 (seuls quatre autres séismes sont connus pour avoir eu une intensité égale ou supérieure.). Ce tsunami fut des plus meurtriers jamais connu, il fit environ 600 000 morts.

B. Scénario catastrophe

Et si, brutalement un tsunami s'abattait sur la côte d'Azur ? Quelles seraient les conséquences humaines et économiques ? Comment prévoir et se protéger ?

Les sismomètres sont pris de folie. Au large, l'océan gonfle brutalement ; sous l'eau, un séisme d'une violence exceptionnelle vient de soulever une partie des fonds marins sur un millier de kilomètres de long. Quelques minutes plus tard, sur la plage la plus proche, la mer se retire subitement de quelques centaines de mètres, comme sous l'effet d'une monstrueuse succion, laissant le fond à découvert. Plusieurs minutes encore, et déboule de l'horizon une muraille d'eau de mer, haute comme un immeuble de cinq étages, chargée de sédiments abrasifs. Ce bulldozer liquide, c'est un tsunami qui déferle sur le rivage. Tout ce qui vit est écrasé, noyé et enseveli sous les eaux salies. Si la plage la plus proche est touchée, tous les rivages environnants sont assaillis par la vague meurtrière. Dans les jours qui suivent, le bilan est terrible : 300 000 morts ou disparus.

En cas de tsunami local, dû à un glissement de terrain, une grande partie de la Camargue serait submergé. L'essentiel ne passerait que quelques heures sous les eaux salées. Mais les points les plus bas, vers lesquels serait drainée l'eau de la vague, resteraient inondés plusieurs semaines. La récolte de riz de l'année serait perdue.

Les eaux du tsunami pénétreraient profondément dans les terres là où le littoral est assez plat. Les terres agricoles pourraient sans doute être lessivées par les vagues et, chargées en sel, deviendraient inutilisable pour l'agriculture.

Les décharges en bordure de mer, les installations portuaires (stockage d'huile, matériaux toxiques, cales de bateau, etc.) et les stations d'épuration sont autant de sources de pollution à craindre en cas de tsunami. Emportés par la force des eaux, les polluants se retrouveraient dans la mer quelques semaines à quelques dizaines d'années, avec des dégâts à court ou moyen terme selon les polluants pour la faune, la flore, l'élevage de poissons et de coquillages.

En pénétrant dans les terres, la vague pourrait saliniser partiellement les nappes phréatiques proches du littoral et rende impropre à la consommation l'eau des puits, inutilisables pour longtemps.

C. La prévention

Suite au tsunami de 2004, des mesures de préventions ont été mis en place. À ce jour, les géologues ne savent toujours pas prédire la survenue d’un séisme. En revanche, on sait très facilement détecter et mesurer les séismes lorsqu'ils surviennent, tant sur terre qu’au fond des océans. Il est donc techniquement possible de prévoir le passage d'un tsunami quelques dizaines de minutes voire quelques heures avant son arrivée effective. Certains pays pouvant être touché par des tsunamis ont élaboré des plans, des cartes d'inondations, d'évacuations et des systèmes d'alertes. Le système d'alerte fonctionne par le biais d'un sismomètre déployé en réseau, qui au moindre soubresaut de la Terre envoie l'information à une batterie de tsunamomètres (capteurs de pression placés au fond de la mer). Cette batterie de tsunamomètres mesure en permanence les variations de hauteur d'eau au-dessus d'eux et donc les hauteurs des vagues de tsunamis. Dès qu'une secousse un peu forte est détectée par les sismomètres, les tsunamomètres mesurent la hauteur d'un éventuel tsunami et envoient l'information à une bouée en surface qui elle-même transmet les données au continent par liaison satellite. Si l'on connaît avec précision la profondeur et l'organisation des fonds marins près des côtes, on peut alors faire tourner un "modèle informatique", qui réalisera les calculs nécessaires pour l'impact sur le littoral du tsunami. Ne reste plus qu'à alerter la population si la vague prévue à l'arrivée sur les côtes peut détruire ou tuer. Un tel système fonctionne actuellement dans le Pacifique, mais il n’a pas son équivalent dans l’océan Indien: les tsunamis sont relativement rares dans l'océan Indien, ce qui explique que les pays concernés étaient mal préparés.

3. Le volcan

A. Le volcanisme est aussi un facteur de risque pour les populations

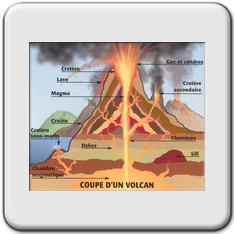

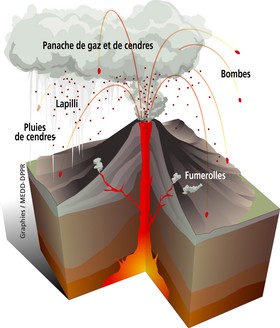

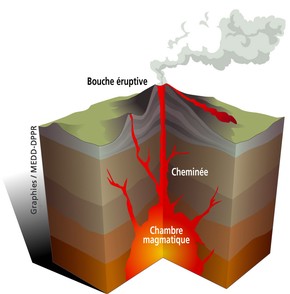

L'image typique du volcan, c'est une montagne qui éjecte des cendres, de la vapeur et de la lave en fusion par son cratère situé à son sommet, cela ne correspond en fait qu'à 1% de toutes les manifestations volcaniques. Plus de 80% des épanchements de roche en fusion ont lieu au niveau des longues fissures qui fracturent la lithosphère sous les mers. Ce volcanisme fissural est essentiellement caché et se produit tout au long des dorsales océaniques, aux alentours de 2 000 à 3 000 m de profondeur. Ceci n'est d'aucun risque pour les hommes puisque cela se produit sous les mers. Cependant les volcans qui subsistent sur terre peuvent devenir un risque majeur pour l'environnement et les sociétés :

- Les éruptions volcaniques sont très violentes. Les coulées de lave brûlent tout sur leur passage et elles ensevelissent les champs et même des villes entières.

- Le bruit des explosions volcaniques peut s'entendre à des milliers de kilomètres.

- Les gaz chauds expulsés des volcans intoxiquent les arbres, les animaux et les hommes.

- Les volcans peuvent avoir des effets importants sur le climat, en provoquant parfois un refroidissement global des températures.

Il existe différents types d'éruptions volcaniques :

- Les éruptions hawaïennes

Ce type d'éruption est marqué par un écoulement de lave fluide. Cela donne naissance à de larges volcans plats. On les appelle éruptions hawaïennes, car elles sont fréquentes sur les îles d'Hawaï.

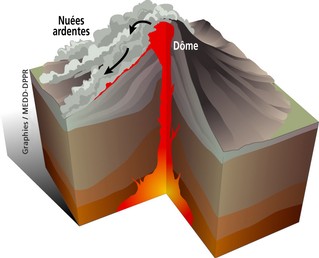

- Les éruptions peléennes

Ce type d'éruption est caractérisé par une montée de lave presque solide dans la cheminée centrale du volcan. Ensuite, des explosions très violentes de gaz et de cendres provoquent la formation de nuées ardentes. On les appelle éruptions peléennes, car la montagne Pelée, en Martinique (Caraïbes), connaît de telles éruptions.

- Les éruptions vulcaniennes

Ce type d'éruption est marqué par de très violents explosions de lave visqueuse et par la projection de grosses bombes incandescentes. Il n'y a pratiquement pas d'écoulement de lave.

- Les éruptions stromboliennes

Dans ce type d'éruption, il y a projection de cendres, de gaz et de scories incandescentes. Généralement, plusieurs explosions se succèdent. On les appelle éruptions stromboliennes, car le volcan Stromboli, situé surs les îles Eoliennes (Italie), connaît de telles éruptions

- Les éruptions pliniennes

Ce type d'éruption est caractérisé par la projection de scories, de gaz et de cendre très haut dans les airs.

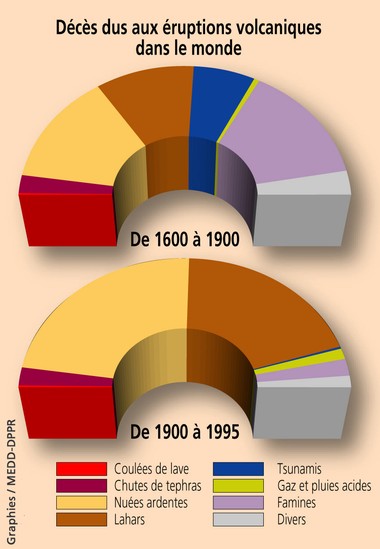

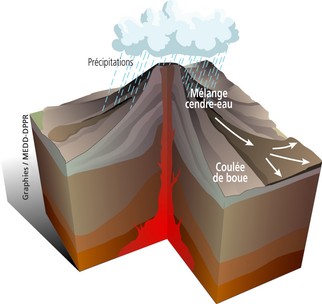

B. Les conséquences et l'historique

Les suites d'une éruption volcanique peuvent avoir des effets plus redoutables que l'éruption elle-même. Les fortes pluies provoquées par les condensations de vapeurs d'eau, les neiges et les glaces fondues par la chaleur, les lacs des cratères effondrés qui se vident alentour, le sol qui vibre, tout cela peut déclencher les glissements de terrain et de terribles coulées de boue appelées lahars. Les dépôts de lave, de boue et de cendres engorgent la rivière et les font déborder. Quand les réseaux d'eau potable et de tout-à-l'égout ne fonctionnent plus, les épidémies se propagent vite. Les secours sont retardés par l'effondrement des routes. Dans certaines régions, si les récoltes sont détruites, la famine menace.

Voici un historique des plus grandes éruptions volcaniques en Europe :

- Santorin

Archipel des Cyclades, Grèce

Hauteur : 584 m

Eruption : vers 1550 av. J.-C.

Une série d'explosions pulvérise l'île volcanique de Santorin à l'âge du bronze, catastrophe que de nombreux historiens rendent responsable de l'effondrement de la civilisation minoenne, en Crète. Le cataclysme aurait également inspiré la légende de l'Atlantide.

- Vésuve

Baie de Naples, Italie

Hauteur : 1277 m

Eruption : 79 apr. J.-C.

Sous le règne de Vespasien, les villes d'Herculanum, Stabies et Pompéi sont ensevelies sous les couches de cendres et par les coulées de boue d'une violente éruption. Une autre a tué 3 000 personnes en 1631. Une vingtaine d'éruptions ont eu lieu depuis la dernière, en 1944.

- Etna

Sicile, Italie

Hauteur : 3345 m

Eruption : 1669

C'est le plus grand et le plus actif des volcans en Europe. Il a connu près de cent éruptions importantes depuis l'Antiquité. Celle de 1669 a fait de nombreuses victimes et a touché la ville de Catane, située près de 30 km du sommet.