Le Mouvement des Plaques Tectoniques

Les Avantages

La formation des volcans est aussi dû aux plaques tectoniques, ils se forment surtout dans les zones de subduction ou des dorsales par la remonté de matière venant de l' Asthénosphère comme dans l'océan pacifique (la ceinture de feu du pacifique), tandis que d'autre se forment au milieu des plaques, cela est rendu possible grâce aux points chaud. Pour des raisons que l'on comprend encore mal, ils se forment en certains points à la base du manteau supérieur. Le matériel fondu au niveau du point chaud est moins dense que le matériel ambiant, de ce fait il remonte vers la surface et vient percer la lithosphère pour former un volcan. Les points chauds sont stationnaires et peuvent fonctionner pendant plusieurs millions d'années, jusqu'à 100 Ma même. Si une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud qui fonctionne sporadiquement, il se construit un chaînon de volcans. En gros, ils sont stables et les plaques "défilent" par dessus. Nous allons surtout parler des volcans dans la partie avantageuse du mouvement des plaques, car s’ils causent la mort d'environ 500 personnes par année, mais ils en font vivre plus de 300 millions grâce aux produits de leurs éruptions. Un volcan est un lieu de la croûte terrestre où une ouverture permet l’arrivée en surface du magma. En profondeur, les roches fondent partiellement. Le liquide formé, moins dense que les roches encaissantes, remonte à la surface. Au cours du trajet, le magma peut s’arrêter dans un réservoir appelé chambre magmatique, et y séjourner plusieurs siècles. La remontée du magma est ensuite facilitée par les fissures présentes dans la croûte terrestre. Le réseau de conduits est appelé « cheminée volcanique ». Arrivé en surface, le magma libère différents produits volcaniques : des liquides (des laves), des produits solides (blocs, bombes, scories, cendres, cristaux), et des produits gazeux (gaz). Une éruption volcanique marque l’arrivée à la surface de la Terre de magmas d’origine profonde. L’accumulation progressive de ces produits construit un édifice qui peut prendre différentes formes. L’énergie libérée lors d’une éruption est énorme : lors des éruptions majeures, elle peut atteindre des millions de fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945. Certains volcans vivent plusieurs centaines de milliers d’années, voire quelques millions d’années. D’autres naissent et, après seulement quelques jours d’activité, s’endorment à jamais. Par convention, on appelle « volcan actif » un volcan qui a eu au moins une éruption dans les derniers 10 000 ans.

1. Les avantages sur les constructions

De nombreux éléments remontés en surface suite à une éruption, parmi ces éléments il y a du basalte, des entreprises utilisent le basalte fondu dans plusieurs types d’applications, comme en revêtement de canalisations.

La production de basalte fondu d’apparente aux technologies de l’industrie verrière et sidérurgique. La pierre est extraite de massifs volcaniques, concassées, fondue à 1 300 °C, puis coulée dans des moules métalliques ou des moules à sable. Les pièces sont ensuite démoulées et refroidies progressivement dans des fours spécifiques. A la sortie, la qualité des produits est systématiquement contrôlée par un test « au son ».

Le basalte fondu est utilisé dans des applications industrielles très spécifiques, exploitant ses propriétés physico-chimiques : une imperméabilité totale, une résistance totale au gel et à la corrosion, une dureté dépassant celle de la fonte et des grès, une résistance exceptionnelle à l’usure, à l’abrasion et aux chocs, une conductivité électrique quasi nulle, une inaltérabilité aux agressions chimiques (sauf l’acide fluorhydrique), à l’eau de mer, aux huiles et aux produits pétroliers…

Ce matériau étant moulé, il se retrouve comme revêtement dans plusieurs applications comme en canalisations, raccords et pièces spéciales, revêtement de sols, de murs, caniveaux, de parois de silos de hauts fourneaux ou de cuves, trémies, goulotte de transport de matériaux industriels...

Cliquer ici pour voir une construction en basalte.

2. Les avantages médicinaux

D'autre éléments comme le souffre sont utilisés mais pour d'autre applications, le soufre est un oligo-élément nécessaire à la constitution des os, des tendons, des articulations et des dents. C’est un oligo-élément particulièrement utile dans les fonctions dépolluantes du foie. Mais également, le soufre intervient dans diverses fonctions essentielles (en tant qu’agent) telles que la stimulation de la respiration cellulaire, la neutralisation et l’élimination des toxines, antiallergiques. D’ailleurs, le soufre est souvent employé pour certaines applications thérapeutiques et dans certaines eaux thermales. Il n’existe pas d’apport conseillé en soufre, mais le risques de carence est quasiment nul, une alimentation équilibrée suffit pour se prémunir de toute carence. L’excès est éliminé dans les urines. Le soufre est reconnu pour ses propriétés de dépuratif, anti-infectieux intestinal et de protecteur du foie. Il aide également à lutter contre les affections rhumatismales et respiratoires, et contribue à la souplesse des vaisseaux. Enfin, le soufre a des vertus reconnues sur la santé et la beauté de la peau, des ongles, des cheveux.

3. Les avantages sur la fertilité des sols alentours

Sur les pentes volcaniques, la terre est d'une fertilité sans égale. D'ailleurs, les hommes se sont toujours installés aux abords des volcans. Avant l'éruption dévastatrice de 79, les habitants de Pompéi cultivaient des vignes… dans l'ancien cratère du Vésuve.

Il faut se rendre à l'évidence : le sol, aux abords des volcans, n'est pas comme les autres. On pourrait presque le qualifier de "miraculeux". Ceci est dû aux projections volcaniques. En effet, à chaque éruption, des petits bris de verre, pauvres en silice, mais riches en minéraux (fer, magnésium, potassium, sodium, phosphore, sélénium et calcium) jaillissent et se répandent sur le sol. Certes, il ne fait pas bon être un brin d'herbe planté sur une pente volcanique à ce moment-là. Car sur le coup, ces projections meurtrières tuent toute la végétation. Mais peu à peu, les particules s'altèrent en petits grains de moins 2 microns de diamètre: c'est l'argilisation. Ces particules, riches en minéraux, constituent une source de "nourriture" pour les plantes. Seulement, l'argilisation ne se déroule que sous des conditions précises. En Islande par exemple, pays du volcanisme par excellence, les sols restent stériles car il fait trop froid. Même cas de figure dans les Andes. Les particules ne s'altèrent pas. D'autre part, les grosses coulées de lave sont trop chaotiques et trop compactes pour devenir fertiles. En effet, les projections s'altèrent mieux si elles sont de petite taille. Enfin, l'argilisation se réalise mal sur des projections basaltiques. En revanche, sous un climat chaud et humide, les cailloux et autres poussières se dégradent rapidement et les sols sont très fertiles. Enfin, les volcans sortis de la mer sont les champions en ce qui concerne la fertilisation des terres. En effet, l'argilisation est quasiment synchrone de l'éruption à cause de la chaleur et de l'humidité. Il suffit ensuite que des bois flottés apportent des graines et que des oiseaux déposent des mousses et des bactéries pour qu'un sol se crée sur l'île toute neuve. Sur les premiers lichens poussent des fougères puis des plantes rampantes. En quelques dizaines d'années, l'île devient un terrain de culture idéal.

4. Les avantages sur le tourisme

Le volcanisme attire le tourisme pour ses coulées de lave avec ses geysers par exemple au parc Vulcania sur les volcans d'Auvergne en France. Le volcanisme est une source de revenus pour les centres de cure géothermale tirant leur attrait des vertus minérales issues de sources d'eau chaude (des bassins thermaux réputés se trouvent au Japon ou en Islande). L'eau, elle-même, est une bonne preuve de l'exploitation par l'Homme des volcans. La marque Volvic vante les mérites de son eau par ses origines volcaniques "L'eau naturelle minérale Volvic, la force des volcans". L'industrie trouve aussi le volcanisme intéressant en transformant les cendres dégagées en ciment.

5. La Géothermie

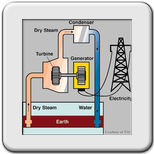

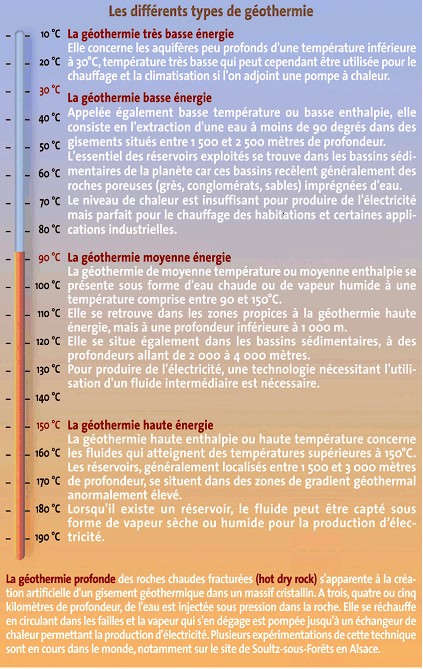

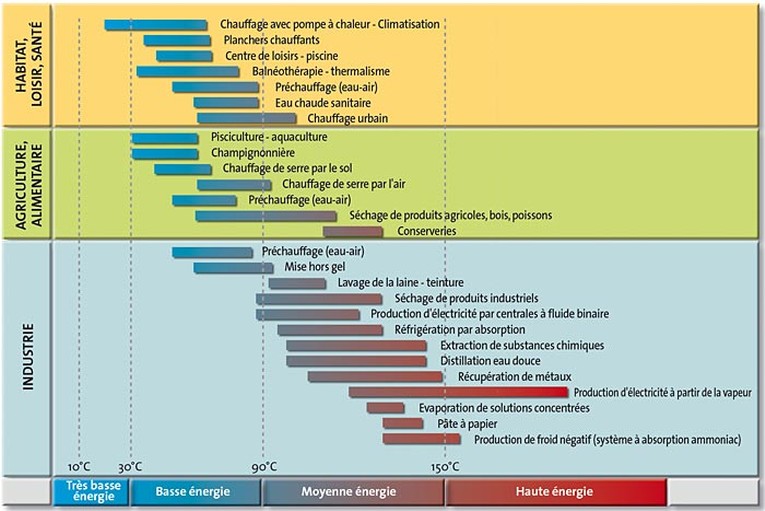

La géothermie consiste à utiliser la chaleur de l'intérieur de la Terre pour le chauffage ou la production d'électricité. Selon les régions, l'augmentation de la température avec la profondeur est plus ou moins forte, et varie de 3°C par 100m en moyenne. En France, le bassin rhénan en Alsace, présente par exemple un gradient géothermal de 10°C par 100m. A 5km sous le continent, la température atteint 250°C. Cette chaleur provient pour l'essentiel de la radioactivité naturelle des roches constitutives de la croûte terrestre mais son utilisation n'est possible que lorsque les formations géologiques constituant le sous-sol sont poreuses ou perméables et contiennent des nappes d'eau chaude liquide ou vaporisée. Il existe quatre types de géothermie classés en fonction de la température et qui détermine les utilisations possibles. La géothermie de haute énergie, concernant des températures supérieures à 150 °C, et de moyenne énergie, pour des températures comprises entre 100 °C et 150°C, est valorisée principalement pour la fabrication d'électricité. Alors que la géothermie basse énergie (températures comprises entre 30 °C et 100 °C) permet de couvrir une large gamme d'usage comme le chauffage urbain, le chauffage de serres, l'utilisation de chaleur dans les processus industriels, le thermalisme, etc. La géothermie très basse énergie, quant à elle, concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C. Vu sa faible température, elle nécessite la mise en œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent cette énergie à basse température pour l'augmenter à une température suffisante pour le chauffage et la climatisation d'habitations individuelles. Ces cinq dernières années, la production d'énergie issue de la géothermie a progressé de 4 % par an dans le monde. Les États-Unis sont les premiers producteurs d'électricité et de chaleur à partir de la géothermie (30% de la production mondiale). Partout sur le globe, des projets se développent et les Philippines produisent d'ores et déjà 21 % de leur électricité grâce à cette technique. Plusieurs pays en développement, notamment en Amérique Centrale et en Afrique Orientale, pourraient satisfaire, à moyen terme, une part importante de leurs besoins en électricité par géothermie. Ainsi le Kenya prévoit en 2017 une contribution de 25 % de cette ressource dans son bilan énergétique.

En Europe, la filière basse énergie et les pompes à chaleur sont plus développées que la filière électrique. La France a joué un rôle de pionnier dans le développement de la géothermie avec la valorisation du Bassin parisien qui représente la plus grande densité au monde d'opérations de géothermie basse énergie en fonctionnement.

L'Italie est le principal utilisateur de la géothermie basse énergie avec 43% de la puissance installée devant la France (29%) et l'Allemagne (6,2%).

La filière des pompes à chaleur est développée principalement en Suède qui concentre 48,7% des installations devant l'Allemagne (18,3%) et la France (10,4%).

Pour la filière électrique l'Italie est également le premier producteur (96% de la puissance installée) devant le Portugal (1,9%) et la France (1,7%). Cependant la technique permettant de transformer de l'eau profonde en électricité réclame des investissements importants ce qui a poussé l'Italie a fermé un certain nombre de puits ces dernières années.

En fait, seuls le Portugal et la France, grâce aux départements d'outre-mer, peuvent explorer cette piste de manière intensive car la géomorphologie volcanique et insulaire facilite l'accès à la ressource. En fait, seuls le Portugal et la France, grâce aux départements d'outre-mer, peuvent explorer cette piste de manière intensive car la géomorphologie volcanique et insulaire facilite l'accès à la ressource. D'après le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) la France recèle dans son sous-sol un potentiel géothermique important dont une infime partie est aujourd'hui exploitée. Le bassin Rhénan, le massif central et les DOM sont des régions favorables à la géothermie haute et moyenne énergie.

La première référence française en matière de géothermie haute température se situe à Bouillante, non loin du volcan guadeloupéen de la Soufrière. Mise en service en 1986 (la France est engagée depuis cette date aux côtés de l'Allemagne et de l'Union Européenne dans le domaine de la géothermie des roches profondes et fracturées), la centrale devrait voir prochainement sa capacité multipliée par trois. Lancés en 2003, d'importants travaux d'extension lui permettront en effet d'atteindre une puissance installée totale de l'ordre de 30 MW à 40 MW à la fin de cette année permettant de couvrir environ 20% des besoins annuels en électricité de l'île.

En termes de basse énergie, le bassin parisien constitue un réservoir important utilisé pour le chauffage collectif. Comportant cinq grands aquifères dont le Dogger qui s'étend sur plus de 15 000 km2 avec des températures variant de 56 à 85°C, ce réservoir assure aujourd'hui le fonctionnement de 34 installations géothermales. L'exploitation de ces ressources très basse température a commencé très tôt en France, dès 1963, à la Maison de la Radio à Paris, avec la mise en œuvre d'un système de chauffage et de climatisation qui puise l'eau à 600 m de profondeur à une température de 27°C.

Depuis quelques années, le marché des pompes à chaleur géothermiques pour le chauffage des maisons individuelles connaît en France un réel développement à l'instar d'autres pays européens. En 2004, le nombre d'unités vendues pour équiper des maisons individuelles était de l'ordre de 11 700 à comparer aux 700 installations vendues en 1997. Malgré toutes ces initiatives, la géothermie ne représentait, en France, en 2004, que 2,3% de l'énergie issue de ressources renouvelables. La filière a pourtant atteint un niveau de maturité technique et commerciale qui lui permet de rivaliser sans complexe avec les autres énergies renouvelables mais souffre encore d'un déficit de notoriété. Un programme d'inventaire des ressources géothermiques mené par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a été engagé sur une dizaine de régions pour actualiser les données. Ces informations sont nécessaires pour relancer la filière même si les avantages de cette ressource sont bien connus.

Sur le plan environnemental, une exploitation géothermique produit peu de rejets. Par exemple, en ce qui concerne le CO2, une centrale géothermo-électrique émet 10 fois moins qu'une centrale au gaz naturel.

Sur le plan technique, la géothermie fait appel à une ressource régulière, dépendante uniquement des caractéristiques intrinsèques du sol et non des éléments extérieurs. En revanche les coûts de recherche et d'installation sont les principaux freins à son développement: selon la nature du sol, les coûts de forage peuvent être très élevés mais une fois la mise en place de l'installation, le coût d'exploitation est quasiment nul. Néanmoins il est important de préciser que l'énergie géothermique est une énergie renouvelable paradoxale dans la mesure où une utilisation trop intensive des ressources peut entraîner l'épuisement des nappes chaudes. Une utilisation raisonnée de cette forme d'énergie s'impose nécessairement. Actuellement, les perspectives de développement sont principalement orientées vers la géothermie de grandes profondeurs. Le principal enjeu de la filière consiste donc à conduire des recherches pour améliorer, en innovant, les méthodologies d'exploration et d'évaluation des champs géothermiques afin de diminuer les coûts. C'est dans ce but qu'est mené sur le site de Soultz-Sous-Forêts le plus grand projet de géothermie profonde conduit actuellement dans le monde. Initié depuis 1987, ce programme consiste à démonter la faisabilité de l'utilisation de la chaleur des roches sèches fracturées. De l'eau peut être injectée au milieu de ces roches à 5000 m de profondeur et par échange thermique elle ressort en surface à 200°C à un débit de 100L /s. Les résultats sont encourageants et plusieurs nouveaux projets internationaux, notamment en Suisse et en Australie ont été lancés en s'appuyant fortement sur les acquis de Soultz mais l'industrialisation du procédé n'était pas prévue avant 2010.

La production d'électricité, le thermalisme et le chauffage urbain restent les applications les plus connues et les plus répandues de la géothermie. Mais les applications de la géothermie sont bien plus ouvertes. Toute une gamme d'usages est possible, qui ne dépendent que de l'imagination des hommes et des caractéristiques des fluides présents sous leurs pieds:

-Géothermie et Agriculture: Le chauffage des serres par air ou par sol constitue un domaine important d'application de la géothermie, car beaucoup d'énergie est nécessaire pour ce type d'agriculture: en moyenne 200 tonnes de fioul par hectare et par an pour des cultures maraîchères et 400 tonnes pour des cultures florales. Changer d'énergie pour utiliser la chaleur du sous-sol représente donc le meilleur moyen de faire des économies tout en protégeant l'environnement. Dans le réseau de chaleur d'une serre, la fourniture en température est calculée pour tenir compte évidemment de l'ensoleillement dans la journée et de la chaleur fournie par l'effet de serre.

-Géothermie et pisciculture: Pisciculture et géothermie vont bien ensemble. Une augmentation de la température de quelques degrés, et surtout le maintien d'une température constante (une des grandes qualités de l'eau géothermale), suffisent à augmenter le métabolisme des poissons et crustacés. Leur maintien dans une eau chaude toute l'année prolonge encore leur possibilité de croissance. Une installation de pisciculture comporte un puits unique ou un doublet. L'eau chaude est utilisée directement, ou au travers d'un échangeur quand sa nature n'est pas compatible avec l'élevage.

-Géothermie et Industrie: Une majorité des usages industriels directs a lieu entre 100 et 200°C. Dans ce domaine des hautes et moyennes énergies, le fluide se présente sous forme d'eau et de vapeur. Il peut servir pour le lavage de la laine, le séchage des produits industriels, l'extraction de substances chimiques, la fabrication de pâte à papier ou l'évaporation de solutions concentrées. Dans certains cas, lorsque le fluide est très chaud et chargé en sels divers, il est intéressant de récupérer, outre la chaleur, certains sous-produits qui se trouvent dans l'eau géothermale. On peut extraire des gaz dissous, comme le méthane ou le gaz carbonique.

-Géothermie et Loisirs: Des thermes classiques aux piscines olympiques, en passant par des centres de vacances sous bulle avec animaux exotiques, plantes tropicales et toboggans d'eau chaude, les applications de loisirs de la géothermie ont un bel avenir.