Le Mouvement des Plaques Tectoniques

La Théorie des plaques

Au cours des années 1960, les sciences de la Terre ont été le siège d'une révolution lors de l'émergence des idées Darwiniennes sur l'évolution. Cette révolution correspond à l'élaboration d'une théorie qui se révèle unificatrice pour les différentes disciplines des sciences de la Terre: la tectonique des plaques.

Cette théorie, qui intègre la majorité des données géophysiques, repose sur deux notions principales: celle de la dérive des continents et celle de l'expansion océanique. De ce fait, elle fait définitivement basculer la communauté géologique qui abandonne ses positions "fixistes" pour le concept de "mobilisme crustal".

De même que la révolution Darwinienne ne survient pas dans un isolement scientifique total, la tectonique des plaques n'est que la cristallisation finale de toute une série de travaux précurseurs parmi lesquels il convient de faire ressortir l'apport conceptuel et méthodologique majeur d'Alfred Wegener (1880-1930).

1. Les travaux et l'hypothèse de Wegener

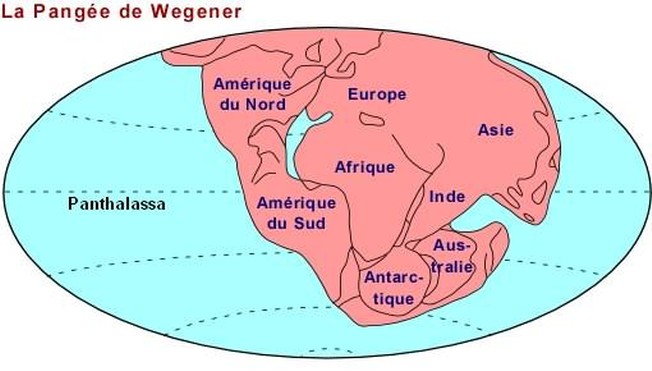

La première présentation des travaux de Wegener date de 1912 au cours d'une conférence faite devant l'association des géographes allemands, il ébauche une théorie nouvelle qu'il publie dans un livre intitulé L'origine des continents et des océans. Wegener y présente l'hypothèse de la fragmentation d'une masse continentale unique mise en place à la fin de l'ère primaire (la Pangée entourée d'un océan la Panthalassa) en différents blocs ayant des déplacements relatifs. Ainsi les continents plus légers dérivent comme des radeaux. Si les continents sont susceptibles de déplacements verticaux, ils doivent aussi pouvoir se mouvoir horizontalement si l'on applique une force motrice suffisante. Pour Wegener, les montagnes, par leurs plissements qui traduisent une compression horizontale, prouvent l'existence d'une telle force. Il chercha l'origine de cette force et ce fut là le point faible de sa théorie. Lors de la dérive, des chaînes montagneuses (telles les cordillères américaines) se forment en avant des continents par "effet de proue" tandis qu'en arrière des arcs insulaires (Japon, par exemple) sont abandonnés par "effet de poupe". La collision des continents donne naissance aux chaînes de type eurasiatique (Alpes, Himalaya...).

2. Les preuves de la dérive des continents

A. Les arguments Topographiques

Le premier argument est la similitude des formes existant entre les côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud qui permet un emboîtement quasi parfait des deux continents (image 2). En fait la similitude est bien meilleure si l'on utilise le bord du plateau continental plutôt que la ligne du rivage. Le second correspond à une analyse statistique de la topographie du globe.

B. Les arguments Géologiques

La logique de la chaîne calédonienne, qui s'est constituée au Paléozoïque inférieur, ne se comprend que si l'on réunit l'Europe, le Groënland et les Appalaches. Il en va de même pour la chaîne hercynienne ( Paléozoïque supérieur) qui s'étend sur la Mauritanie, les Appalaches (déformés une seconde fois) et l'Europe moyenne.

C. Les arguments paléontologiques

Les faunes et les flores continentales d'Amérique du Nord et d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique, enfin d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Inde et de la Patagonie présentent de grandes similitudes jusqu'au début du Mésozoïque puis se diversifient par la suite. Pour Wegener, tout cela ne peut s'interpréter que par la présence à la fin du Primaire d'un continent unique fragmenté d'abord au cours du Trias en deux sous-ensembles, l'un nordique la Laurasia, l'autre méridional le Gondwana, puis en de nombreux éléments au cours du Crétacé, pour donner les continents actuels. Les recherches paléontologiques modernes sont en accord avec cette version, les phases de soudures des blocs continentaux correspondant à une faible diversité de la faune et de la flore, les phases d'éclatement à une grande diversité.

3. L'opposition à la théorie de Wegener

La pensée Wegenérienne représentait donc un tout cohérent qui rallia d'assez nombreux partisans, lorsqu'en 1922 la troisième édition de son livre fut publiée en plusieurs langues. Les progrès de la cartographie associés à la théorie de Wegener permettent même l'ébauche d'une tectonique globale. Pourtant à partir de 1925 une opposition à la dérive des continents va se développer.

L'opposition principale vient du géophysicien anglais Harold Jeffreys qui montra que les forces de marées, liées à la rotation de la Terre, invoquées par Wegener, ne pouvaient pas déplacer les continents. La Terre était trop résistante pour qu'une telle force puisse la déformer même légèrement. Jeffreys démontra que si la force "marée-motrice" était assez puissante pour déplacer les continents vers l'ouest, elle arrêterait la rotation du globe en moins d'un an. La pertinence du travail de Jeffreys conduisit à abandonner le mécanisme proposé par Wegener. Malheureusement, dans la foulée, on rejeta l'ensemble de la théorie sans, d'une part tenir compte de la qualité de l'analyse des différentes données faites par Wegener et sans, d'autres parts, proposer de solution de remplacement.

Malgré l'hostilité générale, Wegener eut pourtant quelques successeurs dont les plus importants furent Du Toit en Afrique du Sud, E. Argand en Suisse qui expliquait la formation des Alpes par la collision Afrique-Europe et surtout A. Holmes en Grande-Bretagne. Reprenant les idées du géophysicien hollandais Meinesz (1930), il élimina la faiblesse principale du modèle de Wegener en proposant un autre mécanisme pour la dérive: la présence de courants de convection dans le manteau, liés à la chaleur dégagée par les réactions nucléaires. Holmes aura une influence considérable, grâce à un super manuel d'enseignement Principles of physical geology préparant ainsi la communauté géologique et géophysique anglaise au rôle important qu'elle jouera dans l'élaboration de la tectonique des plaques.

C'est la géophysique, qui, après avoir porté les coups les plus durs à cette théorie, allait la réintroduire de nouveau dans la pensée géologique à la fin des années cinquante.

4. L'hypothèse de Hermann Hesse

Hess proposa qu'il y aurait donc remonté de matériel profond chaud formant le plancher océanique au niveau des dorsales. Ce plancher se répand latéralement comme un tapis roulant jusqu'aux fosses océaniques où il s'enfonce dans le manteau. Il ne fallait plus, dès lors, s'étonner de la jeunesse des fonds océaniques puisqu'ils sont en perpétuel renouvellement. Utilisant les quelques éléments de stratigraphie océanique disponibles. Hess estime la vitesse de dérive du plancher océanique à 1cm/an. De plus, Hess considère que les continents sont entraînés passivement par le "tapis roulant" océanique mais que leur faible densité ne leur permet pas de plonger dans le manteau et, de ce fait, restent toujours à la surface du globe. On voit donc apparaître cette dualité capitale: croûte continentale pérenne, croûte océanique en perpétuel recyclage.

Cependant, la théorie de l'expansion des fonds océaniques ne déclencha guère l'enthousiasme dans le monde géologique; seul Tuzo Wilson se rallia à la nouvelle théorie en postulant que les îles océaniques sont d'autant plus âgées qu'elles sont loin de la dorsale (ce qui se révèlera faux car elles ne prennent pas toutes naissance sur la dorsale mais la plupart au niveau des points chauds).

C'est grâce aux travaux de Vine et Matthews qui eurent l'idée de relier l'échelle des inversions du champ magnétique terrestre que l'on interpréta les données magnétiques marines qui imposèrent l'idée d'une expansion continue du fond des océans. De nombreuses autres données, âge et nature des sédiments, sismicité des dorsales et des fosses, volcanisme océanique, gravimétrie et flux thermique ont permis de montrer la validité du concept d'expansion océanique. Ils constituent souvent soit les éléments fondateurs soit des preuves a posteriori.

5. Les modalités de la tectonique des plaques et la création de la théorie

La prise en compte de l'ensemble des données précédemment exposées a permis l'élaboration, à la fin des années soixante, d'une hypothèse connue sous le nom de tectonique des plaques. La paternité de cette hypothèse est multiple (Mc Kenzie et Parker 1967, Morgan 1968 et Le Pichon 1968) ce qui traduit qu'elle représente la mise en forme d'idées qui étaient en gestation, à la même époque, dans différents laboratoire utilisant des techniques variées.

L'hypothèse repose sur les propositions suivantes:

- La distinction rhéologique de deux assises externes dans le globe terrestre. D'une part la lithosphère (comprenant la croûte plus la partie superficielle de manteau supérieur), peu déformable, qui est épaisse d'une centaine de kilomètres et d'autre part l' asthénosphère, ductile, caractérisée par son fluage important qui permet le découpage mécanique de la lithosphère par rapport au reste du manteau.

- La lithosphère rigide, susceptible de mouvement, du fait du découpage, est constituée d'un petit nombre d'unités: les plaques dont les frontières sont par définition les zones sismiques. La déformation interne aux plaques est faible par rapport à ce qui se passe aux frontières, et globalement, les plaques sont considérées comme indéformables.

Les plaques prennent naissance au niveau des dorsales océaniques ( zones d'accrétion) et sont résorbées au niveau des plans de Benioff (phénomènes de subduction).

Les frontières des plaques correspondent à trois types de structures:

-Les dorsales où il y a création de matière lithosphérique,

-Les zones de subduction où il y a résorption de matériel lithosphérique,

-Les failles transformantes où il y a simplement déplacement latéral de 2 plaques.

On doit noter que la majeure partie de l'énergie interne du globe se dissipe au niveau des frontières interplaques sous forme mécanique (séismes) soit sous forme thermique (magmatisme et hydrothermalisme).